„Mythos Nationalgericht : Die erfundenen Traditionen der italienischen Küche“ von Alberto Grandi ist ein sehr vergnüglich geschriebenes Sachbuch über die Weise, wie angeblich jahrhundertealte Küchentraditionen in Wirklichkeit das Ergebnis der Verbesserung unserer Lebensmittelindustrie seit dem II. Weltkrieg sind, dies am Beispiel der grandiosen Küche Italiens dargestellt, die Grandi keinesfalls in Abrede stellt. Das Buch ist ein wahrer kulinarischer Augenöffner!

Wir sehr sich unsere eigene Küche verändert hat, können wir daran sehen, wie exotisch in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts italienische und griechische Restaurants waren. Pasta hatte sich noch lange nicht in der häuslichen Küche durchgesetzt. Der Siegeszug des „Döner“ steckte in den Kinderschuhen. Als Kind ging ich mit Großeltern nicht in die Pizzeria oder zum „Griechen“, sondern in den „WienerWald“. Deren Pleite hatte viele Ursachen, aber lag vermutlich auch daran, dass sich die Essgewohnheiten auf mehr Vielfalt und bessere Qualität verändert haben. Das gleichzeitige Scheitern einer deutschen Küche im Gegensatz zur italienischen war wohl ein Qualitäts- wie Image-Problem. Ich rede hier nicht von der Gourmetküche, sondern der Küche für jedermann. Und da war der Unterschied zwischen der gutbürgerlichen „deutschen“ Küche und dem nebenan gelegenden italienischen oder griechischen Restaurant enorm. Das hat sich inzwischen verändert (hoffe ich).

Aber zum Buch: Alberto Grandi wirft einen Blick in die Küche(e) Italiens und kommt zum Ergebnis, das das, was wir heute als großartige italienische Küche betrachten, erst vor 50 Jahren entstanden ist und entlarvt damit den Mythos einer jahrhundertelangen Tradition. Niemals stellt Grandi in seinen Einzelbetrachtungen in insgesamt 16. Kapiteln die Qualität der italienischen Küche insgesamt in Frage, sondern er weist meistens sehr amüsant auf Absonderlichkeiten, Übertreibungen und gefälschte Traditionen hin, was eindrucksvoll die Kreativität und den Einfallsreichtum der Verantwortlichen vor Ort beweist, denn die historische Küche Italiens scheint demnach märchenhaft zu sein, im Sinne von märchenhaft erfunden.

Gibt es überhaupt eine (ital.) Nationalküche ?

Folgende Thesen möchte Grandi mit seinem Buch beweisen: 1. Die heutige italienische Küche steht in keiner Traditionslinie und spiegelt nichts wieder aus dem Italien der Renaissance / dem Mittelalter, 2. Regionalküchen sind eine neue Erfindung, 3. Pellegrino Artusi (1820 – 1911), der sogenannte Begründer der italienischen Nationalküche, konnte lt. Meinung von Grandi nicht „fantastisch kochen“ und hatte keinerlei Interesse die tatsächlichen Eßgewohnheiten Italiens zu erforschen und wiederzugeben, 4. ein Großteil der heutigen Küche Italiens entstand bei den Auswanderern in Übersee und wurde nach Italien zurückimportiert, 5. Die Italiener ernährten sich nie nach den Prinzipien der Mittelmeerdiät. Diese Thesen zusammengefaßt behauptet Grandi: „Die italienische Küche, wie wir sie heute kennen, ist in den 1970er- und in den 1980er-Jahren entstanden.“

Gelingt es ihm in den darauffolgenden Kapiteln, seine Thesen zu untermauern und zu beweisen? Grandi ist zu schlau, um sich bei Etruskern, Römern usw. zu verlieren, sondern beginnt sein Buch mit einem historischen Abriss ab dem 8. Jhd., als sich Italien langsam wieder stabilisierte, Sizilien allerdings erst ab dem 13. Jhd. Im mittelalterlichen Dorf „Europas aß man das, was man erzeugen konnte, und zwar dann, wenn es vorhanden war. Man konnte es sich weder leisten, über Geschmack nachzudenken, noch sich besonderer Zutaten verschaffen.“ , so der Autor. Luxus kam erst mit den Städten, die sich in Italien nach Grandi früher wieder etablierten als im Rest Europas. Nicht verwunderlich daher, dass Rezeptsammlungen in Europa erst ab dem 13.Jahrhundert auftauchten, während sie im arabischen Raum bereits ab dem 10. Jhd. vermehrt kursierten. Die Praxistauglichkeit dieser Handschriften stellt der Autor in Abrede, denn 1. waren diese unerhört teuer und 2. vermutlich stand „eine lehrende oder praktische Absicht gar nicht im Vordergrund.“ Und die Nudeln? Selbst Pasta, waren, wie Grandi ausführt, nicht nur in Italien verbreitet und keinesfalls ein für Italien typisches Gericht, wenn uns das heute auch so vorkommt. Pasta war zwischenzeitlich in Italien sogar fast vergessen. Nach der Renaissance und dem Aufkommen französischer Vorherrschaft existierten faktisch keine Aufzeichnungen mehr über die italienische Küche, eine Lücke von 2. Jahrhunderten stellt der Autor fest. Die kulinarische Einigung Italiens ist womöglich einem einzelnen Mann, nämlich Pellegrino Artusi zuzuschreiben, dessen Rezeption ab 1970 wieder verstärkt einsetzte, kein Zufall wie Grandi meint. Ein „von von einem Diletanten zusammengeschustertes Buch“ wurde „zu einem Meilenstein in der Geschichte der italienischen Küche“! Besonderen Anklang fand das Buch bei den Ausgewanderten in Amerika und womöglich ist Reputation der italienischen Küche in Wahrheit das Werk der Italo-Amerikaner, überlegt der Autor.

Von der Jungfräulichkeit des Olivenöls

Erst nach diesem historischen Abriss folgen in einzelnen Kapitel die Beispiele für Legenden und Absurditäten der (sogenannten) italienischen Küche bzw. der (sogenannten) italienischen Regionalküchen.

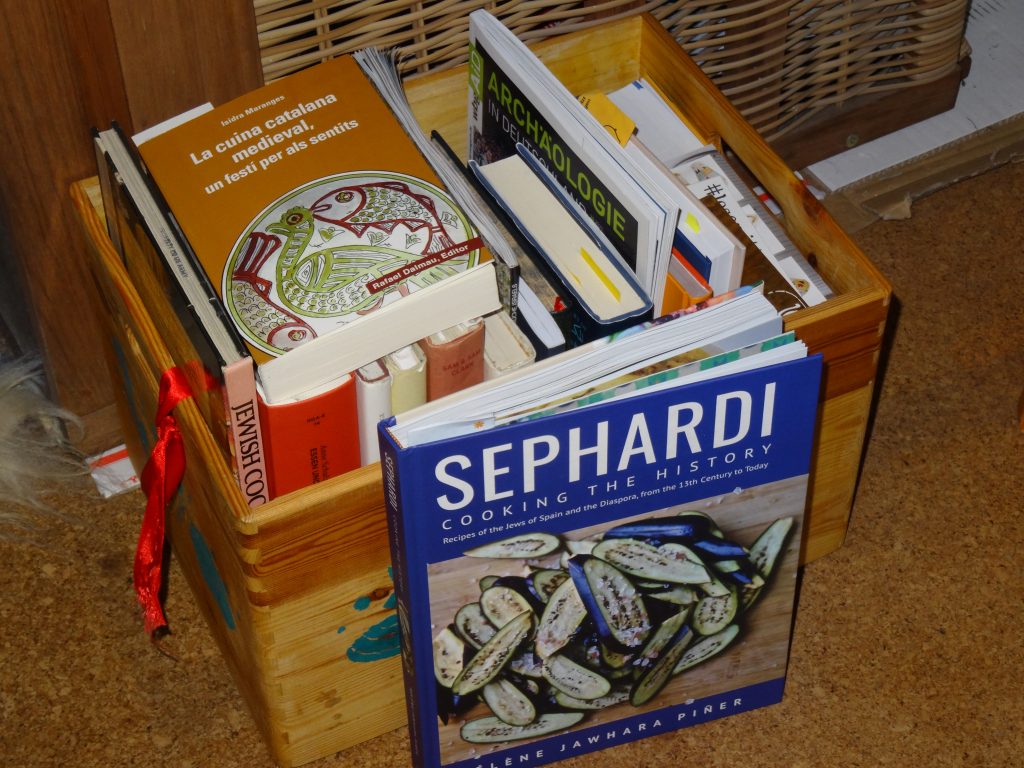

Das beginnt mit alten Speck, Lardo de Colonnate, und hört mit Nutella und italienischen Eis auf. Am Ende versucht der Autor noch einen Überblick durch den Dschungel der Siegel und Ursprungsbezeichnungen zu geben. Auf jedes Kapitel kann und will ich hier natürlich nicht besonders eingehen, aber mit viel Freude zum Detail und scharfzüngig versucht der Autor die Mythen seiner Landesküche in vielen einzelnen Bespielen zu entzaubern. Greifen wir uns eins heraus und zwar das Kapitel mit dem Olivenöl, da wir oben mit dem Bild bereits einen Protagonischen aus Italien vorgestellt haben, der auch im Text erwähnt wird. Schon die Kapiteltitel sind bei Grandi wahre Leckerbissen, das Ölkapitel heißt recht vielversprechend „Die wiedererlangte Jungfräulichkeit des Olivenöls“. Nun ist Jungfräulichkeit etwas, was verlorengeht und nicht wiederzuerlangen ist. Aber wie ist es nun mit dem Öl? Sieben Jahrtausende (!!!) schon ist Olivenöl ein Teil unserer Ernährung und unseres Alltags, denn damit kann man auch seine Lampe betreiben oder sein Schwert ölen. Um 1900 etablierten sich in Italien große Olivenöl-Handelsproduzenten, die Ölivenöl aus dem ganzen Mittelmeer aufkauften und weiterverkauften, Grandi nennt Sasso, Bertolli, Carapelli, Dante und eben Carli (s. Abb.). Sie verkauften aber nicht italienisches Olivenöl, sondern die Erzeugnisse wurden als Qualitätprodukte von Italien aus vertrieben. Die Wende kam lt. Grandi Ende der 1980er-Jahre: Die Föderung der EU an Olivenbauern fiel weg und es stand das Ende des italienischen Olivenanbaus zu befürchten, was für die Handelsunternehmen kein Problem darstellte, da sie europaweit einkauften. Um ein Ende abzuwenden, mußten in Italien die Haine gepflegt, die Technik der örtlichen Pressen dringend modernisiert und Herkunftslegenden ersonnen werden, was das kleinste Problem war, „denn Historiker waren billig zu haben“. Erst danach konnte mit Herkunfts- und Qualitätsolivenöl aus Italien neu durchgestartet werden! Allerdings begann man es mit Herkunftsbezeichnungen in Italien so maßlos zu übertreiben, dass Grandi befürchtet: „Wenn das so weitergeht, hat in ein paar Jahren jeder einzelne Baum seine eigene Ursprungsbezeichnung.“ Herausgekommen sind in der Tat herausragende Produkte, findet Grandi, aber nicht die Herkunftsbezeichnung oder die Legenden von Phöniziern, Römern oder mittelalterlichen Mönchen machen die Öle zu etwas Besonderern, sondern „die Kompetenz und das Engagement der Produzenten.“

Gutes Essen braucht keine Legenden

Amüsant zerlegt Grandi die Legenden der zweifellos schmackhaften Küche aus Italien, besonders köstlich war die Vernichtung der „Spaghetti Carbonara“, die er als „typisch amerikanisches Frühstück (Eier mit Speck)“ bezeichnet, „dem man Nudeln hinzufügte“, durch die Anwesenheit von US-Besatzungstruppen entstanden. Vermutlich lassen sich Grandis Überlegungen auch gut auf andere „Nationalküchen“ übertragen. Food History sollte sich in der Tat nicht auf Legenden verlassen, sondern wissenschaftlich(er) arbeiten. Wie das Öl-Kapitel zeigt, läßt der Autor auf die Qualität der Produkte und die Kompetenz und das Engagement der Produzenten dagegen nichts kommen. Die Absicht des Autors könnte man also so zusammenfassen: Gutes Essen braucht keine Legenden! Aber scusi, Dottore, schmeckt es womöglich nicht besser, wenn man jedem Gericht ein kleines Märchen beimischen könnte?